日本酒の未来を変える。

「酒碗/SHUWAN」プロジェクトの始まり

【インタビュアー】

「酒碗/SHUWAN」プロジェクトがスタートしたきっかけを教えてください。

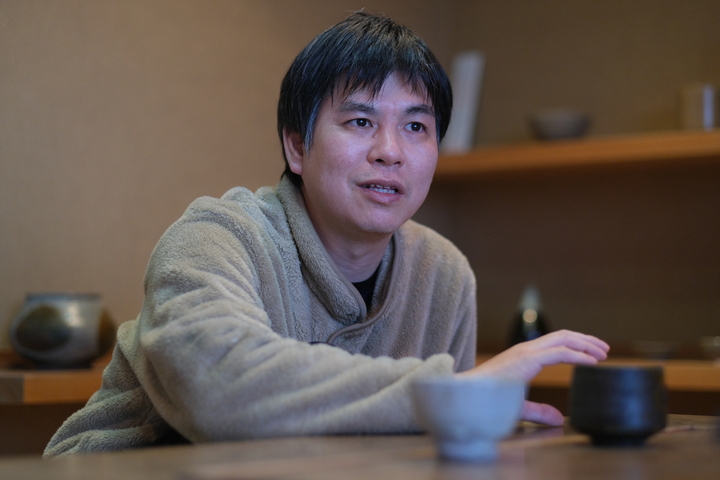

【庄島健泰さん】

「現代の日本酒に最適な酒器がない」という違和感が出発点です。ぐい呑みや猪口も素晴らしい酒器ですが、最新の酒と相性が良いとは言えず、日本の文化である日本酒をワイングラスで飲むことには疑問がずっとあり、15年程前に健太郎さんと出会った当初から、一緒に酒を飲む度にその話をしていました。

【村山健太郎さん】

庄島さんが定期的に僕の窯にお酒を持ってきては、酒器について色々と語り合いました。酒碗が生まれるまでは、既存の酒器をどうアレンジするかが主題でした。たとえば、飲食店で徳利とぐい呑みでの一合(180cc)から100ccほどの一杯に提供方法が変わっていく中でどうするか、など。

【庄島健泰さん】

大きな転機となったのはコロナ禍です。お酒が悪者として扱われたことが本当に悔しく、憤りを覚えました。特に日本酒は御神酒であり稲作と同じく日本文化の象徴です。「日本酒の本質と価値・魅力が世の中に浸透していない現状を変えていくには何が必要なのか?」その答えを模索すべく、2021年5月東京西麻布に「酉卯(とりうさぎ)」という高級ワインと日本酒のバーをオープンしました。

オープンしてすぐに現代の日本酒に最適化された「酒器」が無いことに改めて悩まされました。高級ワインを華やかなグラスで飲んでいる人の隣で日本酒を飲んでもらう時に、蕎麦猪口では日常的すぎるし、お猪口は味わいも雰囲気もマッチしない。新たな酒器の開発は急務であることを現場で体感しました。

酉卯開業以前は3千円〜1万円という既存の酒器の価格の中で模索していましたが、シャンパーニュやブルゴーニュなど高単価なワインと並べて日本酒を提供する際に、酒器の価格にこだわる必要はない。むしろ、「憧れを持たれるような特別な器で提供することで、新しい価値観が生まれ市場が広がるはず」だという考えに到達し、これまでとは違うコンセプトでの模索が始まりました。

すぐに、浅草橋の古い小さな4階建のビルを借り、器を研究する場として酒と器のギャラリーをつくることに決め、今後いろいろな陶芸家にプロジェクトに参加してもらうため、健太郎さんに紹介をお願いしました。

【インタビュアー】

なるほど、発想の転換があったのですね。その後どのように、今の酒碗になっていったのでしょうか。

【庄島健泰さん】

いのいちばんに健太郎さんが紹介してくれた伊賀の谷本貴さんに会いに行った帰りの車の中で、僕が理想の器について矢継早に話をしていました。

派手で華やかなワイングラスで飲んでいる人の横でも振り向かせるくらいの迫力が欲しいとか、今は一升瓶ではなく四合瓶の提供が多いから四合瓶から直接注げるものが欲しいとか。あと、ぐい呑みや蕎麦猪口よりも香りはこもるけど、ワイングラスほどはこもらずある程度抜けるものがいい。注ぐ液量は大体90ccくらいで、など。

すると、健太郎さんがポツリと「もしかして小服茶碗※ですかね??」と言ったんです。

※小さな抹茶碗。茶人が旅する際に持参するので「旅茶碗」とも呼ばれる

【村山健太郎さん】

唐津の工房に戻ってすぐ、ワイングラスやぐい呑み、お猪口などいろいろな酒器を並べ、試しに小服茶碗と飲み比べをしました。

【庄島健泰さん】

小服茶碗で日本酒を口にした瞬間、雷に打たれたような衝撃を感じました。ずっとモヤモヤし続けていたものの答えが、クリアになった感じです。「日本酒の未来が変わる」と確信し、翌朝に健太郎さんに電話で「(プロジェクトを)アクセルベタ踏みで走らせていいですか?」と伝えました。

【村山健太郎さん】

僕はまだあまりピンときていなくて、電話をもらった時も「何を走らせるんだろう?」という感じでしたね(笑)。何はともあれ、まずは試作することになりました。

【庄島健泰さん】

答えが見つかったので、器の研究をするギャラリーは不要になり、浅草橋のビルをたった1週間で解約しました。音楽やアートなどでシンクロニシティと呼ばれることですが、僕が気づいたということは同時に世界のどこかで他の誰かも気づくかもしれない、「急がなければ!」と居ても立ってもいられず、すぐに現在の天酒堂南青山の物件をきめ、ロゴや箱などのデザインや製作を、健太郎さんの試作品が上がる前からスタートさせました。

【酒碗】これまでの常識を覆す日本酒に最適な酒器

【インタビュアー】

さまざまな個性を持つ作家さんたちの手で、同じコンセプトの酒碗をつくるにあたり、苦労された点はありますか?

【村山健太郎さん】

酒碗のイメージを、作家さんたちにどのように伝えるのかです。僕は庄島さんと一緒に酒碗でお酒を飲んで「おいしい」と感じているので理解できていますが、他の作家さんは違います。

「小服茶碗がベース」というところから説明しても、相手からするとよくわからない。そこで試作品を送ってもらい、それをもとに話をしてブラッシュアップを重ねました。

【庄島健泰さん】

当時、僕の中にあったのは、あくまで「酒碗」という曖昧なイメージであり考え方です。作家さんがつくるにあたって、器の構造や釉薬など考えるべき点はたくさんあります。僕のイメージを陶芸家の仕事に落とし込んでいく為に、健太郎さんの通訳が不可欠でした。

【村山健太郎さん】

庄島さんの「器の中の形によって味がだいぶ変わる」という言葉を、作家さんに伝わる言葉に置き換えるといったプロセスが必要でした。僕自身も試作をしながら作家さんに説明して、もらった質問に答えていく方法で進めました。

【庄島健泰さん】

実際につくって初めてわかることも多かったですね。例えば、抹茶碗は低い温度帯で焼いた、しっとりとした雰囲気のものが好まれる傾向があります。しかしそれではお酒が苦くなってしまうことがわかった為、酒碗は高温で焼いてもらっています。試作品が届くたびに新しい発見がありました。

【インタビュアー】

発売後の反響はいかがでしたか?

【庄島健泰さん】

最高のスタートが切れました。プレスリリースやメディアなどでPRすることなく、予想外のスピードで日本酒と日本文化を愛する人たちの間で広まっていきました。

試作品が数碗揃うと早々に新政酒造の佐藤さんを訪ね、ワイングラスと比べ酒碗を使っていただいたところ「どうして酒碗で飲んだ方が、うちの酒がうまいんだ?」と激しく驚いてくれたのが印象に残っています。それまでの「現代の日本酒を味わうならワイングラスが最適」という常識を、酒碗で覆せたと思います。