History 酒器の歴史を辿る

鉢形土器

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/J-11464?locale=ja)をトリミングして作成神事と酒と杯

稲作が始まり、食生活が大きく変わったこの時代の土器は、

高温で薄く硬く焼かれた、シンプルで実用的なものでした。

酒器には素焼の杯「かわらけ」が用いられ、

儀式や祭事でも重要な役割を果たすようになりました。

神事と日本酒と杯との関係は、ここから現在に続きます。

高坏(口径11.5 / 高さ15.3)

画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/J-13267?locale=ja)をトリミングして作成酒杯さかづき

古墳時代(500年頃)に朝鮮半島から伝わった須恵器は、

水分が滲みづらく、その実用性の高さから、

奈良時代には日常的に用いられるようになりました。

この頃より、お酒を飲むための器を坏(つき)、

または酒坏(さかづき)と呼ぶようになりました。

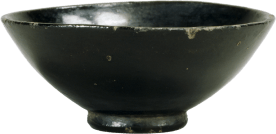

黒漆椀(高4.2 / 口径10.0 / 高台径3.5)

画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TH-518?locale=ja)をトリミングして作成漆器の酒杯

食生活の多様化から食器の種類が増えた平安時代には、

宮中や貴族の間で大陸から伝わった漆塗りが珍重され、

酒器にも漆器の杯が使われるようになりました。

また、宮廷文化の中では華麗な陶器の杯も発展しました。

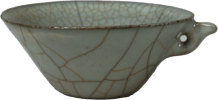

青磁酒呑(高3.1 / 口径7.6 / 底径2.8)

画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TG-2478?locale=ja)をトリミングして作成酒杯の多様化

鎌倉時代になると宋の製陶技術が伝来し、

青磁、白磁、陶器といった高品質な陶器が国内でも多く生産されるようになり、

六古窯と呼ばれる瀬戸、常滑、信楽、丹波、備前、越後が生産地として発達。

形状や装飾の多様化に加え、各地域の窯元独自の技術や意匠も発展しました。

黄瀬戸酒呑(高5.3 / 口径7.5 / 底径4.4)

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/G-5313?locale=ja)をトリミングして作成ぐい呑みの起源

茶の湯文化が隆盛を極め、美しい陶器や漆器の酒器が数多く作られました。

当時も酒を飲む際には酒杯が使われていましたが、

茶懐石の際、小径な酒杯で酒を飲むのが煩わしくなった武士が

向付(食器/小鉢)で酒を飲み始めたのが、ぐい呑みの起源とされています。

この時代より、向付や碗などを見立てによって

「大振りで深めの酒杯」として用いるようになりました。

このような酒器が、明治以降に「ぐい呑み」と称されることとなります。

古染付捻文酒呑(高4.9 / 口径9.5 / 高台径3.7)

画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TG-2559?locale=ja)をトリミングして作成酒蔵技術の進歩と酒器の変化

江戸時代の初期に庶民の間で一般的だった日本酒は、

「どぶろく」でアルコール度数も低かったため、

比較的容量の多い直径10cmほどの向付が、酒器として使われるようになりました。

灰釉酒呑

画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/G-5330?locale=ja)をトリミングして作成

中期~後期には、酒蔵技術の向上によってアルコール度数が高まり、

さらには「どぶろく」からもろみを搾った「清酒」が飲まれるようになります。

鴻池家伝来永楽関係資料 染付松竹梅捻紋猪口(各口径5.3 / 器高6.2 / 高台径2.6)

画像出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/G%E4%B9%99140-28?locale=ja)をトリミングして作成

味わいが濃醇になっていくことに合わせて、

中期は7.5cm程度の向付、後期は4.5cm程度の猪口という具合に、

だんだんと小さい口径の器が使われるようになっていきました。

また、江戸時代に陶磁器は画期的な発展を遂げ、

庶民文化の中にも様々な意匠の酒器が普及することとなります。

赤志野ぐい呑み(各口径5.2 / 器高4.5 / 底径3.3)

ぐい呑みの確立

明治時代に入り、茶人や実業家たちが

各地で酒器として使われていた杯や猪口を収集するようになり、

その中でも大振りで深めのものを「ぐい呑み」と呼ぶようになりました。

その後、大正時代に北大路魯山人が抹茶碗の様式や技法を引用し、

現在私たちが目にする、抹茶碗のミニチュアのような

ぐい呑みのスタイルを確立したと言われています。

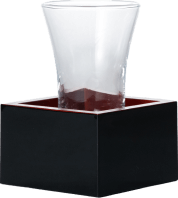

枡にグラス(口径6.5 / 器高10.0)

日本酒激動の時代

戦中や戦後は、物資不足から日本酒蔵りが工業的なものにならざるを得ず、

低価格大量生産の時代が昭和の後半まで続きます。

それに伴い、日本酒を飲むための器も安価なコップや

プラスチックの枡といった簡易的なものへと変化していきました。

1970年代に入ると、戦前から研究されてきた華やかな吟醸酒が一般化され、

高品質な日本酒を作家ものの酒器や骨董で嗜むという、豊かな文化も再燃しました。

ワイングラス(最大径7.3 / 器高20.3)

日本酒器の混沌

派手なものが好まれたバブル期の名残と、欧米文化に対する

憧れが相まって、2000年頃からワイングラスで吟醸酒を飲む

というスタイルが生まれました。

日本酒のトレンドがよりフレッシュで軽やかな味わいのものへと

シフトしていく中で、ぐい呑みやお猪口よりも大ぶりなワイングラスで

日本酒を飲むことが、ひとつの定番とも言える選択となりました。

それは、江戸時代に起こった「味わいが濃醇になったことによって

酒器が小さくなった」ことと同種の現象だとも言えます。

織部琳派龍図 天酒碗(口径9.0 / 器高7.0)

日本酒新時代

2010年頃から「農業」「伝統」「地域性」を重要視し、

様々な活動を実践する酒蔵が増加してきました。

彼らが醸造した日本酒は、文化的にも、味わい的にもワイングラスには

不向きであった為、2022年に、新たな酒器「酒碗」が誕生しました。

抹茶碗と同じく陶芸家渾身の作品である「酒碗」は、

「機能性」「芸術性」「文化性」が三位一体となった、

現代の洗練された日本酒に適した酒器だと言えます。

SHUWAN(口径8.0 / 器高6.6)

そして、新時代の日本酒基準を創るスタンダード酒器としてSHUWANが生まれ、

造り手と世界中の飲み手を繋ぎ始めました。